クウェート

ペルシア湾に面した産油国。1899年にイギリス保護国となり、1961年に独立。1990年にイラクのサダム=フセイン政権に侵攻され、翌年、湾岸戦争が勃発。

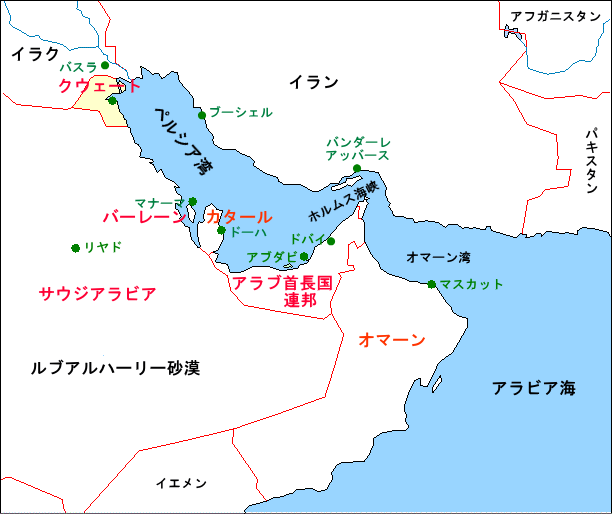

ペルシア湾の最奥部に面した中東の小国家。国民の多数はアラブ人で、公用語はアラビア語、宗教はイスラーム教スンナ派。国家形態は18世紀以来のサバーハ家を世襲の首長(アミール)とする首長国。議会は存在するが、政党の結成は認められておらず、事実上は協賛機関となっている。ペルシア湾岸のアラブ首長国連邦やカタール、バーレーンなども同じような首長国であるので、あわせて「湾岸首長国」と言われることもある。

世界第4位の埋蔵量という豊かな石油資源をもとに、「石油に浮かぶ国」と言われ、オイルマネーによる高い経済力を誇り、教育や社会保障も高いレベルにある。石油産業はアジア地域からの出稼ぎ労働者によって支えられているが、石油による国家収益が広く配分されているため、社会不安が表面化したり、政治的な不満が表面化することはない。そのような政治の非民主的な実態と経済の繁栄の矛盾が、1990年のサダム=フセインのイラクの侵攻を受けた背景にあった。

第一次世界大戦後にはクウェート併合を狙うアラビア半島内陸のイブン=サウードの攻撃をイギリスの保護にあることで回避させ、1922年にはイラク(イギリスの委任統治領)・イブン=サウード(後のサウジアラビア国王)との間で国境に中立地帯を設けることで合意した。

石油資源の発見 その後、この地域の石油埋蔵が予想され、イギリス・アメリカ・フランスなどの石油資本による激しい採掘権の獲得と試掘競争が展開された。1938年にクウェートのブルカン地区で大油田が発見され、にわかに世界の注目を浴びることとなった。第二次世界大戦後は石油需要の増大ともなってクウェート経済は急成長した。 1961年にイギリスとの保護条約を廃棄して独立を達成し、同時に石油収入はすべて国家予算の中に組み入れることとなった。なお、この時、隣接するイラク共和国のカセム首相は、クウェートはイラクの一州であると主張して軍を進撃させる構えを見せたが、アラブ諸国の支持を得られず、カセム政権もまもなくクーデターで倒されたので実行されなかった。<独立までは、牟田口義郎『石油に浮かぶ国 -クウェートの歴史と現実』 1965 中公新書 などを参照>

1961年にイギリスとの保護条約を廃棄して独立を達成し、同時に石油収入はすべて国家予算の中に組み入れることとなった。なお、この時、隣接するイラク共和国のカセム首相は、クウェートはイラクの一州であると主張して軍を進撃させる構えを見せたが、アラブ諸国の支持を得られず、カセム政権もまもなくクーデターで倒されたので実行されなかった。<独立までは、牟田口義郎『石油に浮かぶ国 -クウェートの歴史と現実』 1965 中公新書 などを参照>

クウェートは首長のサバーハ家が豊富な石油による国際収益を国民にばらまくことによって、民主化などの要求を抑えつける統治が続いた。石油産業の拡張に伴い、広くアジア各地から労働者が集まり、クウェート人を人口の上でも上まわるようになった。

一挙に制圧されたクウェートの首長サバーハ家一族はサウジアラビアに難を避ける事態となった。フセインはクウェートは本来イラクの一部であったと主張して侵略を正当化しようとしたが、国際世論は一方的なイラクによるクウェート侵略として非難した。アラブ世界ではPLOのアラファト議長はクウェートを非民主的な国家として批判していたのでイラクを支持したが、イラクの侵略行為として非難する声が多数を占めた。国際連合もイラクを非難する決議が採択された。

クウェートは一時、イラクに併合されその一県とされたが、翌1991年1月、アメリカ軍を主体とする多国籍軍がクウェート保護のために出兵し、湾岸戦争となった。圧倒的な軍事力で多国籍軍はイラク軍をクウェートから撃退し、2月26日には解放した。さらにバグダードに侵攻、イラクのフセイン政権は降伏して戦争は終結した。しかしその後も中東情勢は深刻さを増し、2001年の9.11同時多発テロ、アメリカのアフガニスタン攻撃、イラク戦争へと繋がっていく。イラクのクウェート侵攻と湾岸戦争は21世紀の混迷の序曲であった。

イラク軍による占領から解放されたクウェートであるが、その後も首長サバーハ家による世襲政権が続いている。形式的には立憲君主国で三権分立が採られているが、首長は首相の任免権を持ち、議会の立法権も制限されているので事実上は首長による絶対王政に近い。それでも2005年には議会選挙で女性参政権が認められたり、議会でも民主化への動きが見られるようだ。

世界第4位の埋蔵量という豊かな石油資源をもとに、「石油に浮かぶ国」と言われ、オイルマネーによる高い経済力を誇り、教育や社会保障も高いレベルにある。石油産業はアジア地域からの出稼ぎ労働者によって支えられているが、石油による国家収益が広く配分されているため、社会不安が表面化したり、政治的な不満が表面化することはない。そのような政治の非民主的な実態と経済の繁栄の矛盾が、1990年のサダム=フセインのイラクの侵攻を受けた背景にあった。

イスラーム教化

その一部、ファイラカ島にはメソポタミア文明期からアレクサンドロス時代に至る遺跡があり、古くから交易地としてさかえていたが、特にバグダードのアッバース朝の支配の時代には「船乗りシンドバット」などの説話の舞台となったペルシア湾交易圏の中心地の一つであった。13世紀にはモンゴルの侵入によりバグダードやバスラが破壊され、この地も荒廃したが、オスマン帝国のスレイマン1世はサファヴィー朝イランとたたかってバグダードを占領、その後17世紀にはこの地もオスマン帝国の一部となった。ポルトガルの進出

一方、16世紀初頭からポルトガルの勢力が伸びてきて、1508年にはホルムズ島に基地を設けてペルシア湾に進出した。ポルトガル人がこの地に城を築いたがことから、この地を現地の言葉で「小さな城」を意味するクウェートと呼ばれるようになった。オスマン帝国の支配は名目的となり、ポルトガル勢力もまもなく後退した。サバーハ家の首長支配

18世紀に入り、アラビア半島内陸のネジト地方のアナイザ部族が移住し(増加した人口をオアシスだけでは維持できなかったからか)、1716年頃に都市を建設した。それが現在のクウェート市の起源である。彼らはペルシア湾からインド洋の交易に進出し、造船(木材はインドやアフリカから輸入した)や真珠などを輸出して人口を増大させた。1756年頃、サバーハ家が首長(アミール)に選出され、オスマン帝国の宗主権のもと、この地を統治したが、次第に「インドへの道」の中継地としてこの地を重要視するイギリスの介入が強まった。またドイツも3B政策の延長上でこの地に関心を強め、さらにロシアも「南の海」への野望をあからさまにするようになり、19世紀後半には激しい帝国主義諸国の競争にさらされることになった。イギリス保護領

19世紀末、ドイツのバクダード鉄道敷設権が認められ、バグダードからクウェートへの進出が明らかになると、イギリスはペルシア湾沿岸の利権を守るためサバーバ家を取り込みをはかり、当主ムバーラクもイギリスの保護を求めることが得策と考え、1899年に保護条約を締結してその保護国となった。これでクウェートはイギリス以外の国と接触することが禁じられた。第一次世界大戦後にはクウェート併合を狙うアラビア半島内陸のイブン=サウードの攻撃をイギリスの保護にあることで回避させ、1922年にはイラク(イギリスの委任統治領)・イブン=サウード(後のサウジアラビア国王)との間で国境に中立地帯を設けることで合意した。

石油資源の発見 その後、この地域の石油埋蔵が予想され、イギリス・アメリカ・フランスなどの石油資本による激しい採掘権の獲得と試掘競争が展開された。1938年にクウェートのブルカン地区で大油田が発見され、にわかに世界の注目を浴びることとなった。第二次世界大戦後は石油需要の増大ともなってクウェート経済は急成長した。

独立と石油立国

1961年にイギリスとの保護条約を廃棄して独立を達成し、同時に石油収入はすべて国家予算の中に組み入れることとなった。なお、この時、隣接するイラク共和国のカセム首相は、クウェートはイラクの一州であると主張して軍を進撃させる構えを見せたが、アラブ諸国の支持を得られず、カセム政権もまもなくクーデターで倒されたので実行されなかった。<独立までは、牟田口義郎『石油に浮かぶ国 -クウェートの歴史と現実』 1965 中公新書 などを参照>

1961年にイギリスとの保護条約を廃棄して独立を達成し、同時に石油収入はすべて国家予算の中に組み入れることとなった。なお、この時、隣接するイラク共和国のカセム首相は、クウェートはイラクの一州であると主張して軍を進撃させる構えを見せたが、アラブ諸国の支持を得られず、カセム政権もまもなくクーデターで倒されたので実行されなかった。<独立までは、牟田口義郎『石油に浮かぶ国 -クウェートの歴史と現実』 1965 中公新書 などを参照>クウェートは首長のサバーハ家が豊富な石油による国際収益を国民にばらまくことによって、民主化などの要求を抑えつける統治が続いた。石油産業の拡張に伴い、広くアジア各地から労働者が集まり、クウェート人を人口の上でも上まわるようになった。

イラン=イラク戦争

1979年にイラン革命が起きてシーア派の革命政権が登場したことは、イスラーム主流派のスンナ派が占めていたアラブ諸国に大きな衝撃を与えた。翌年、イラク共和国のサダム=フセイン政権が、領土的野心からイランに侵攻しイラン=イラク戦争が始まると、アラブ湾岸諸国はイラクを支持し、81年に湾岸協力会議(GCC)を結成、クウェートはサウジアラビアと共に総額300億ドルに及ぶ資金をイラクに提供した。イラクはこの資金でフランスやソ連から最新鋭の兵器を購入、88年のイラン=イラク戦争終結後も軍事大国として強大化することとなった。<以下、酒井啓子『<中東>の考え方』2010 講談社現代新書 p.64-71>イラク軍の侵攻と湾岸戦争

イラン=イラク戦争後、クウェートはイラクに対して戦時の資金提供の返却を求めた。しかしイラク側は湾岸諸国のために戦ったのだから、と主張して応じなかった。さらにイラクは戦後の経済復興のために石油価格をつり上げようとしたが、クウェートは薄利多売で利益を上げようとして石油価格を引き下げた。このような両国の思惑の違いから、1990年、サダム=フセイン政権のイラクがクウェートに侵攻するという強硬姿勢を採った。一挙に制圧されたクウェートの首長サバーハ家一族はサウジアラビアに難を避ける事態となった。フセインはクウェートは本来イラクの一部であったと主張して侵略を正当化しようとしたが、国際世論は一方的なイラクによるクウェート侵略として非難した。アラブ世界ではPLOのアラファト議長はクウェートを非民主的な国家として批判していたのでイラクを支持したが、イラクの侵略行為として非難する声が多数を占めた。国際連合もイラクを非難する決議が採択された。

クウェートは一時、イラクに併合されその一県とされたが、翌1991年1月、アメリカ軍を主体とする多国籍軍がクウェート保護のために出兵し、湾岸戦争となった。圧倒的な軍事力で多国籍軍はイラク軍をクウェートから撃退し、2月26日には解放した。さらにバグダードに侵攻、イラクのフセイン政権は降伏して戦争は終結した。しかしその後も中東情勢は深刻さを増し、2001年の9.11同時多発テロ、アメリカのアフガニスタン攻撃、イラク戦争へと繋がっていく。イラクのクウェート侵攻と湾岸戦争は21世紀の混迷の序曲であった。

イラク軍による占領から解放されたクウェートであるが、その後も首長サバーハ家による世襲政権が続いている。形式的には立憲君主国で三権分立が採られているが、首長は首相の任免権を持ち、議会の立法権も制限されているので事実上は首長による絶対王政に近い。それでも2005年には議会選挙で女性参政権が認められたり、議会でも民主化への動きが見られるようだ。