世界恐慌

1929年に始る大恐慌。ニューヨーク・ウォール街の株式取引所での株価暴落に始まり、銀行・企業の倒産、失業の連鎖反応から急激な不況となり、1930年代に資本主義世界全域に波及した。その打開を目指す軍国主義・ファシズムを台頭させ、第二次世界大戦がもたらされた。

1929年10月にアメリカ合衆国の戦間期で始まり、1933年にかけて世界に広がった経済不況(恐慌)のこと。発端はアメリカ合衆国のウォール街にあるニューヨーク株式取引所で1929年10月24日(後に「暗黒の木曜日」といわれる)に株式が大暴落、以後長期にわたり、かつアメリカだけでなく世界中に不況が拡がった。1930年代に入っても景気は回復せず、企業倒産、銀行の閉鎖、経済不況が一挙に深刻になって、1300万人(4人に1人)の失業者がでた。恐慌はおよそ1936年頃まで続いた。またこの恐慌が世界に波及し、ヨーロッパ各国から日本などアジア諸国にも影響を受け、資本主義各国は恐慌からの脱出策を模索する中で対立を深め、第二次世界大戦がもたらされることとなった。 → 世界恐慌の諸相 世界恐慌への対応

恐慌は、まず西半球のアメリカ勢力圏からアジアの植民地・従属国に広がり、さらにヨーロッパの工業国へと波及した。全資本主義国の全経済部門に及び、1929年から32年までに世界の工業生産は半減し、32年末には全世界の失業者は5000万人を越えたと推定されている。とくに恐慌が深刻になったのはドイツであった。1931年5月、オーストリアの銀行クレディット=アンシュタルトが破産し、それを機に中欧諸国の金融恐慌が発生し、ドイツにあった金は国外流出を続け、財政は巨額の赤字となった。特に多額の賠償金と負債を抱えていたドイツはアメリカの支援で経済が成り立っていた(ドーズ案)ので、ドイツ経済も破綻、そのドイツから賠償金を取り立てていたイギリス・フランスの経済も破綻した。ドイツでは3人に1人が失業、同年6月にはブリューニング首相は賠償支払いが困難であることを声明した。

アメリカ発の世界恐慌

アメリカの投資家(株主)たちは、湯水のようにつぎ込んでいた資金を回収できないのではないかと不安になり、株価の値下がり前に売ってしまおうという心理が一斉に働いて、1929年10月24日(木曜日)に、ニューヨークのウォール街にある株式取引所で一斉に株価が暴落した。企業に投資していた銀行に対し、預金者は一斉に預金を引き出しに殺到し、支えきれなくなった銀行が倒産。融資のストップした企業は倒産し、工場は閉鎖され、労働者は解雇されて失業者があふれた。有効需要はますます低下し、さらに不況が続くという悪循環に陥った。当時のアメリカ共和党フーヴァー大統領は不況は周期的なもので、景気はまもなく回復すると考え、また「自由放任主義」、つまり市場原理に任せておけばいいという従来の共和党の基本方針を守ったため対応が遅れることとなった。アメリカの経済不況の要因と背景

アメリカの恐慌発生の要因と背景としては次のようなことが考えられる。- 1920年代の戦後好況の中で資本・設備への過剰な投機が行われ「生産過剰」に陥った。

- 農産物も過剰生産のために価格の下落する農業不況が起こり、農家収入が激減、国内の有効需要が低下した。

- 各国とも自国産業の保護のため、高関税政策(保護貿易主義)に転換したので、世界市場の拡大も阻止されていた。

- 同時にアジアの民族資本の成長、ソ連社会主義圏の成立などで、アメリカの市場が縮小していた。

- 企業が生産を減少させたため失業者が増大、さらにそのため購買力は減退し、さらなる生産減少をもたらすという悪循環に陥った。

世界恐慌の波及

アメリカ発の株式暴落が世界恐慌に拡大した理由は、アメリカ合衆国が第一次世界大戦後、世界最大の債権国となっており、世界経済がアメリカ経済に依存する体質になってしまっていたためであり、アメリカの経済が破綻したことが必然的に世界経済の破綻へとつながってしまった。恐慌は、まず西半球のアメリカ勢力圏からアジアの植民地・従属国に広がり、さらにヨーロッパの工業国へと波及した。全資本主義国の全経済部門に及び、1929年から32年までに世界の工業生産は半減し、32年末には全世界の失業者は5000万人を越えたと推定されている。とくに恐慌が深刻になったのはドイツであった。1931年5月、オーストリアの銀行クレディット=アンシュタルトが破産し、それを機に中欧諸国の金融恐慌が発生し、ドイツにあった金は国外流出を続け、財政は巨額の赤字となった。特に多額の賠償金と負債を抱えていたドイツはアメリカの支援で経済が成り立っていた(ドーズ案)ので、ドイツ経済も破綻、そのドイツから賠償金を取り立てていたイギリス・フランスの経済も破綻した。ドイツでは3人に1人が失業、同年6月にはブリューニング首相は賠償支払いが困難であることを声明した。

世界恐慌に対する当初の対策

アメリカ合衆国は1930年6月、スムート=ホーリー法を成立させ、農産物だけではなく工業製品でも関税引き上げを実施した。各国も自国産業を守るために、保護貿易主義に転換したため、世界的な貿易不振が起き、かえって恐慌を長期化させることとなった。またドイツの窮状を救うため、フーヴァー大統領は1931年6月にフーヴァー=モラトリアム(支払猶予令)、を発表し、戦債・賠償金支払いを1年停止することにしたが、タイミングが遅すぎて効果はなかった。ドイツはモラトリアムの満期の前に賠償支払い不能を宣言、急遽ローザンヌで国際賠償問題会議が開催され、ドイツの賠償支払いをヤング案の約12分の1に当たる30億マルクまで減額し、賠償問題は事実上、棚上げとされた。イギリス・フランスは同時にアメリカに対する戦債も帳消しにすることを前提としようとしたが、アメリカは会議に出席せず、それを認めなかった。結局ドイツにヒトラー政権が成立して。対米戦債は曖昧なまま終わった。世界恐慌の及ばなかったところ

このように、資本主義は市場原理に任せたままだと常にこのような矛盾が起こる。そこで、資本主義経済を否定して国家による計画経済によって恐慌が起きないようにしようというのが社会主義の考えである。事実、世界恐慌が起こった時にすでに社会主義体制をとっていたソヴィエト社会主義共和国連邦はその影響を受けず、五カ年計画を推進した。しかし、同時にスターリン独裁体制が形成され社会主義も根底から変質した。世界恐慌の諸相

生産過剰

1920年代のアメリカ合衆国の戦間期で資本主義の矛盾が強まって起こった経済現象で、1929年に始まる世界恐慌の主要な原因と考えられる。アメリカは第一次世界大戦で高まった需要に対し、設備投資を続けた。自動車、住宅などからラジオ、洗濯機、冷蔵庫といった電機製品、さらに化粧品などの新たな消費財が大量に生産され、セールスマンと大量広告という新たな販売促進法と月賦販売という信用販売が使われるようになったことで大量消費(必要以上に消費する傾向)に拍車がかかった。1920年代後半には早くも商品は飽和状態となり、農業不況も加わって購買力も低下し始めた。しかし、企業は株式ブームという過剰な投機によって支えられ、さらに増産を続けた。このように1920年代のアメリカ経済の繁栄を支えていたのは、信用販売と株式による資金調達という、いずれも需給関係の実態から離れた手法によるものであった。過剰な投機

1920年代のアメリカ経済の好況の中で進んだ株式投資ブームの加熱などの状況。1929年、その反動として起こった株価暴落が世界恐慌の引き金となった。第一次世界大戦後、世界の金はアメリカ合衆国とフランスに流れこんできた。特にアメリカは流入する金と、イギリス・フランスからの戦債の返済によって潤沢な資金を抱えることとなった。銀行はあまった資金を株式仲買人に貸し付け、仲買人はあらゆる人びとに株を買うことを勧め、株式投資ブームが起こり、1929年春から夏にかけての「大強気」相場がピークに達した。しかし、購買力の低下と過剰生産のギャップも一般人に知られることなく激しくなっていた。投機的な売買でつり上がった株価と、企業の経営実態は、人知れずかけ離れてしまっていた。ようやくそのことに気がつき始めた一部投資家が株の投げ売りを始めていた。株価はやがて「大天井」をうち、1929年10月24日の「暗黒の木曜日」に、一気に猛烈な売りが殺到し、世界恐慌が始まった。株式ブームの実態はつぎのようなことであった。(引用)「コロンブスもワシントンもフランクリンもエジソンもみな投機家だった」ということばで人びとは投機の危険性を忘れ、「誰もが金持ちになるべきだ」という題名の文章でジョン=ラスコブは、人が一ヶ月にほんの15ドルを節約してこれを優良株に投資しすれば、配当金などを別としても、20年後には少なくとも8万ドルの金を手にすることができ、この投資から受ける収入は少なくとも月額四百ドルになる、と説いた。また会社どうしが株を持ち合い、実際の株の価値については誰もわからなくなった。投資信託も急増し(なかには詐欺まがいのものあった)、セールスマンが株を売りまくった。その投資会社の株も高値で売られ、資本の巨大なピラミッドが出来上がった。人びとは仲買人の言うことを信じるほかなかった。「雑貨屋、電車の運転手、配管工、お針子、もぐり酒場の給仕までが相場をやった。反逆しているはずの知識人さえも、市場にいた。」<F.L.アレン/藤久ミネ『オンリー・イエスタディ』1932 ちくま文庫 p.406-415>

農業不況

特にアメリカ国内の購買力を低下させ、1929年の世界恐慌の背景となった。第一次世界大戦時に食糧需要が高まり、価格も上昇したため、世界的な穀物増産が行われた。小麦はアメリカ合衆国をはじめ、アメリカの資本が投下されてアルゼンチン、カナダ、オーストラリアなどで作付け面積が増加・機械化が進んだため、生産が増大し、戦後もその傾向が続いた。戦後はフランス・ドイツなどヨーロッパ諸国が農産物の自給化にはかって農産物に高関税をかけるようになった。小麦以外の砂糖、綿花、ゴム、コーヒーなども生産量が著しく増え、1924年頃から供給過多による農産物価格の下落が始まった。とりわけ農産物輸出国の国際収支を悪化させることとなった。<秋元英一『世界大恐慌』1999 講談社学術文庫 p.57-59>アメリカの農民は、大戦中に借金をして耕地を拡大し、機械を購入していたため、農産物価格の影響をもろに受け耕地を手放さなければならない農民も多くなった。農業不況は長期化し、さらに1929年秋は豊作であったため、いわゆる「豊作貧乏」が重なり、農民の購買力が著しく低下し、世界恐慌の一因となった。<林敏彦『大恐慌のアメリカ』1988 岩波新書 p.70-73>

失業者の増大

1929年の世界恐慌から1933年のニューディールまでを三期に分けて、その時期の特徴をまとめると次のようになる。第1期(1929年10月~30年9月) 1929年の失業者数は155万(労働人口全体の3.2%)だったのが、30年には434万人(8.7%)に増加。しかしまだ失業の深刻さは認識されず、人びとは「いつ好況に戻るか」を期待した。スムート=ホーリー法の高関税によって国内市場は回復すると期待され、州政府による公共事業やハイウェイ建設も行われた。ニューヨークのエンパイア・ステート・ビル(摩天楼)も30年に建設が始まり、31年に完成した。

第2期(1930年10月~31年12月) 30年の冬から失業者が一気に増加した。31年には802万人(15.9%)となる。各自治体や都市は自衛的な失業者向けの給食や宿泊施設提供した。また恐慌の影響を受けなかったソ連の計画経済への関心が高まった。31年6月のフーヴァー=モラトリアムはヨーロッパ経済の救済となると期待されたが、現実はドイツの金融恐慌に始まり、イギリスが金本位制を離脱して不安が強まった。

第3期(1932年1月~33年3月) 失業者は1200万(24%)に達し、このころから失業者のことを恐慌当初のように「仕事のない人」(the idle)ではなく、「失業者」(unemployed)と呼ぶようになった。フーヴァー大統領も失業対策に乗り出したが、仕事の確保は民間企業の責務だと考えられたので本格的にはならず、失業者数は33年に1283万人(24.9%)の最高水準に達した。<秋元英一『世界大恐慌』1999 講談社学術文庫 p.87-91>

Episode 「フーヴァー村」と失業者の反乱

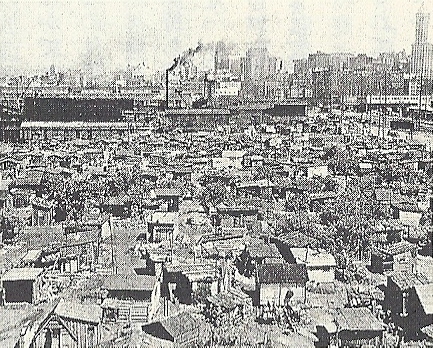

フーヴァー村と言われたアメリカの貧民街

(引用)すべてを失った人びとが都市の公園や空き地に木切れや段ボールでつくったバラック小屋の集落は「フーヴァー村」、新聞紙は「フーヴァー毛布」、引っぱり出された空っぽのズボンのポケットは「フーヴァーの旗」と呼ばれるようになった。」1932年3月7日にはデトロイトで共産党に先導された3000人がフォード社工場に抗議に詰めかけた。市の警察隊はデモ隊にむかって催涙ガス弾を発射、デモ隊は石や凍土片を投げて抵抗した。警官隊は実弾射撃を加え、デモ隊の4人が殺され、50人が重傷を負うという事件が起こった。1932年7月には、ボーナス要求のためワシントンに集まった退役軍人のキャンプを軍隊を動員して焼き払った(マッカーサー将軍が指揮を執った)。<林敏彦『大恐慌のアメリカ』1988 岩波新書 p.102-106>

世界恐慌への対応

ブロック経済への転換

各国はそれぞれ、自国の生き残りのための経済を立て直しに走ることとなった。イギリスではマクドナルド挙国一致内閣が、1931年の金本位制停止に踏み切ると、33年にはアメリカ合衆国も金本位制停止に同調し、世界金本位制は崩壊した。またイギリスがオタワ連邦経済会議でイギリス連邦内の自治領との特恵関税を設けて他地域に対する保護関税政策に踏み切るとともに、スターリング=ブロックを構築すると、フランスのフラン経済圏、アメリカのドル経済圏など資本主義列強は通貨ごとのブロック経済政策を採用することとなった。しかし、各国がブロック経済によって保護貿易主義に転じたため、世界全体の自由貿易が衰退して貿易額が減少し、世界全体の不況にさらに加速させることとなった。資本主義諸国は危機感を抱き、1933年6月、国際連盟が主催してロンドン世界経済会議を開催し、67カ国が集まり、世界恐慌からの国際的な対応を協議する努力を行った。しかし、この会議では、アメリカのローズヴェルト大統領は世界経済全体に責任を持つことを怠り、賠償問題についての議論が避けられ、また通貨の安定などにも各国の利害が対立したため、結局まとまらず、戦争による解決へと向かうことになってしまった。

アメリカのニューディール政策

1933年3月に登場したアメリカ合衆国のF=ローズヴェルト大統領のニューディール政策は農産物の過剰供給を抑え、工業生産の国家管理を強め、大幅な財政出動で公共事業を興して雇用を創出し、国内購買力の回復を図った。また、そのためには労働者の保護や社会保障の充実などにも取り組み、銀行を厳しく監視するなど資本主義の枠内での大胆な改革を実施した。そのような資本主義の原則を守りながら、自由放任ではなく政府が経済を強力にコントロールする必要があるという考えを理論化したのがイギリスの経済学者ケインズであった。彼は有効需要を増加させることによって過剰生産を解消するなどをめざし国家の財政政策によって公共事業を興して雇用を創出したり、低金利によって貯蓄を消費に回すことによって購買力をつけることなどを唱えた。しかし景気の回復、雇用の増大(失業の減少)はすぐには解消されず、1939年の第二次世界大戦の開戦を迎えることとなる。ファシズムの台頭

世界恐慌の影響を最も強く受けたのがドイツ共和国であった。また植民地が少なく、国内資源も少ないイタリアも経済が破綻した。アジアでは日本はすでに大陸進出を果たしていたが、国内には地主制度など古い社会構造が残り、農村不況が慢性化し、低い購買力にとどまっていたため、昭和恐慌と言われる状況となり、資源と市場を海外に求める経済界と軍の思惑が強まっていた。このような「持たざる国」であるドイツ・イタリア・日本にファシズムが台頭する直接的な契機も世界恐慌にあった。特に、ドイツは第一次世界大戦の莫大な賠償金をフランスなどに支払わなければならず、1924年のドーズ案で軽減されたものの、アメリカ合衆国の資金援助で経済復興を図るという図式になっていたため、アメリカ発の世界恐慌の影響を最初に受けざるを得なかった。1931年6月のフーヴァー=モラトリアムはドイツ経済の悪化を立ち直らすことが出来ず、1933年には失業者は600万に増大した。そのような危機が高まる中で、同年1月ヒトラーが首相に任命され、独裁政治を開始する。同じ年3月には、一方のアメリカでF=ローズヴェルトが大統領となり、ニューディール政策開始される。第二次世界大戦への道

広大な国土・植民地を所有し、原料と市場を確保することのできる「持てる国」であったイギリス・フランス・アメリカがブロック経済を構築して、排他的になると、1930年代から後発の帝国主義国家であったドイツ・イタリア・日本は「持たざる国」として振る舞うことに口実を与え、ドイツは再軍備による軍需拡張で失業問題を解決し、さらに「生存圏」の拡張を掲げて東ヨーロッパへの侵出をあからさまにし、イタリアは北アフリカのエチオピアやバルカンのアルバニアへの進出、日本は満州から中国本土への進出を展開していった。世界恐慌が進行する中、このような新たな帝国主義による世界分割競争は一気に強まり、ヴェルサイユ体制とワシントン体制、あるいはロカルノ体制と言った地域安全保障の枠を崩壊させ、国際連盟の集団安全保障も機能しなくなり、第二次世界大戦へとつながっていった。戦争景気と失業問題の解決

ニューディール政策は何よりも失業率を低くし、完全雇用を目指した。ニューディール開始後、1937年までに770万(14.3%)まで回復したが、不況はなかなか解消されず、失業者もそれ以上減ることはなかった。アメリカの失業問題が解消されるのは、第二次世界大戦中の1941年3月に武器貸与法が成立して武器を連合国に貸与することが可能になって軍需産業が活気づき、さらに同年12月、日本軍の真珠湾攻撃によってアメリカが参戦したことで、アメリカはまさに「民主主義国の兵器廠」として武器・軍需品を増産して輸出したこで戦争景気に突入、失業率も一気に1%台に低下して完全雇用を実現してしまった。アメリカは先進国の中で唯一、国内産業が直接戦火を浴びることがなく、戦後もその生産力を維持した。戦争景気によってもたらされたアメリカの富は、第二次世界大戦後のアメリカが世界経済を支えることを可能にした。

第二次世界大戦後の恐慌対策

第二次世界大戦後も好景気と不景気の波や、幾度かの経済危機はあったが、基本的には「世界恐慌」を避けることができている。それは、戦前の各国バラバラの経済政策が激しい競争を生み出したことを反省し、国際連合のもとで、国際経済体制の安定を図るための国際通貨制度として、ブレトン=ウッズ体制という国際通貨基金(IMF)や、関税と貿易に関する一般協定=GATTによる自由貿易の推進などが機能したことによる。その中核となったのがアメリカ経済であり、ドルを基軸とする固定為替相場制のもとで安定した戦後経済の復興が進んだ。また、資本主義諸国でも市場原理だけにまかせず、政府が経済をコントロールする社会主義的な原理を取り入れた混合経済体制をとったことも安定の要因であった。その後の経済危機

ところがこのような世界経済体制も1970年代から大きく変化し、アメリカ経済の落ち込み、日本経済の台頭、新興経済地域の台頭、EUなど地域経済統合の進展とならんで、市場経済万能主義(新自由主義)の復活といった傾向がでている。特にアメリカ合衆国のブッシュ(子)政権の下で規制緩和政策が推進され、金融工学と称するさまざまな投機マネーによる利益追求が加速して、サブプライムローン問題から、2008年9月には金融大手のリーマンブラザースの破綻してリーマン=ショックが起こり、ふたたび世界恐慌が起こりかねない危機となった。新型コロナ・パンデミック リーマン=ショックは金融業の再編、弱小企業の淘汰をもたらしたが、かつてのような世界恐慌が再現されることはなく、まもなく収束、株価は回復した。しかし日本経済は、2011年の東北大震災・原発事故に見舞われたこともあって、長期的な低迷が続いている。そこにもたらされたのが、2020年2月からの新型コロナウィルスの世界的流行、いわゆるパンデミックであった。

これはグローバル経済の中で人びとの交流が20世紀段階に比べて桁違いに拡がった結果として受け止められている。感染防止のために社会の中にソーシャルディスタンスの対応が常識化し、生産現場、流通分野、観光、そして学校や文化施設も含めて経済・人間活動をマヒさせ、戦後最悪の成長率の低下がもたらされた。これはまったく新しい事態と言えるが、どの国や地域も同じような痛みを共通で体験したことは人類にとって良い方向に向かうことも期待される。様々な不安定要素を抱えながら、経済の安定と発展を維持するには、感染症や環境問題という国境を越えた問題に取り組む必要があることを教えていると言うこともできるだろう。<2020/9/9記>